集团动态

数字赋能 综合施策——宁夏农垦创新打造盐碱地治理新范本

在贺兰山下、黄河之滨,宁夏农垦以科技创新为画笔,在盐碱地上描绘出“荒漠变良田、碱滩成粮仓” 的绿色奇迹。宁夏农垦充分总结经验,结合“田种粮、水养鱼、湿地荒漠综合开发利用”,通过“智能监测+六维协调+智慧管控”创新模式,实现盐碱地土壤盐分下降26%、节水30%、节肥20%、土地利用率提升5%,粮食增产超20%,用全区4%的耕地生产10%的粮食,打造黄河流域盐碱治理新范本。

科技引领,系统治理筑根基。面对盐碱地这一“生态包袱”以及盐碱地治理存在的盐碱地监测诊断技术不足、综合治理技术与特色产业结合不够等问题,宁夏农垦依托智能监测与大数据分析技术,构建盐碱地动态数据库,精准识别盐碱分布与成因。垦区设立专项资金1200万元,联动科研院所,协同攻关关键核心技术,研究盐碱地改良典型模式。同时,结合“草奶肉肥”一体化生态循环体系粪污资源消纳难的问题,团队成员共同探索出一条既能改良盐碱地又能消纳粪污资源的双赢之路—粪污资源化还田,实现了生态与农业的深度融合。

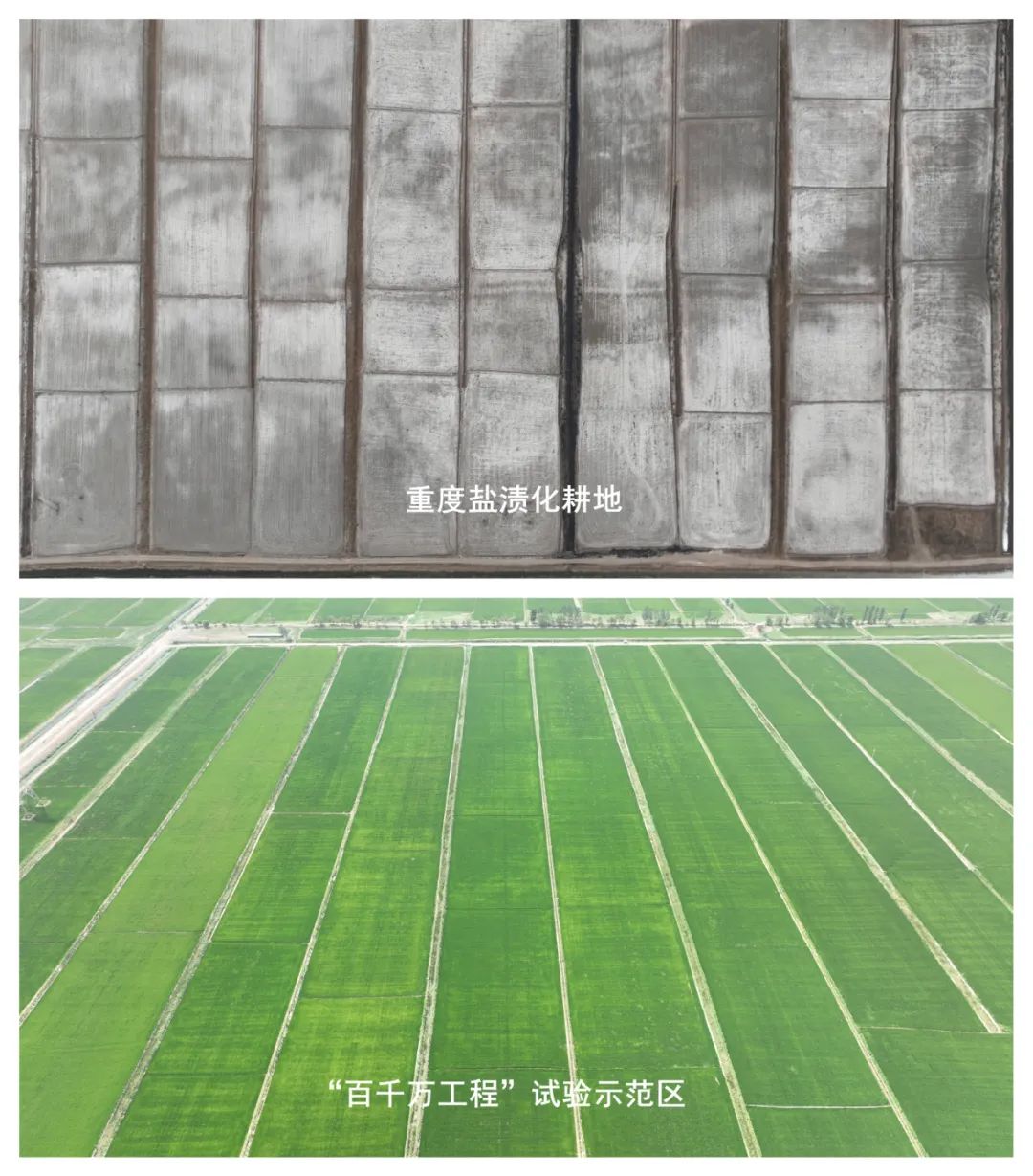

分级施策,精准治理显成效。针对盐碱地复杂特性,宁夏农垦以盐碱地改良典型技术为依托,创新形成“工程改良、生物改良、农艺改良、化学改良、精准栽培、智慧农业”六维协同典型治理体系,因地制宜靶向发力。轻症靶向消盐:对轻度盐渍化耕地,采用暗管排盐、滴灌推盐、灌排协同技术,快速控盐,土壤盐分显著降低,作物产量平均提升9%;中症降碱培肥:对中度盐渍地,在控盐基础上应用土壤调理剂降碱促生、增施有机肥与碳源培肥,地力稳步提升,土壤耕层盐分平均下降25.4%、耕地地力上升约0.8个等级;重症生境重构:对重度盐碱区,在控盐培肥基础上采取深耕深松破除土壤板结,种植苜蓿、湖南稷子等耐盐作物改善根际环境,土壤有机质含量提升,透气保水性增强,产量提升达23%;低洼立体开发:在低洼盐碱区域,集成“稻+渔+鸭+沟水回灌+耐盐品种+改良剂”模式,实现“一水两用、一地双收”,节约黄河水30%以上,产投比增加28%。沙湖大鱼头、沙湖鹅蛋等特色农产品年产值突破1.2亿元。湿地荒漠文旅赋能增值:依托独特的湿地和荒漠景观,沙湖湿地成功晋升国家5A级旅游景区,年接待游客超百万人次,生态文旅成为增长新引擎。

数字赋能,智慧管控定乾坤。垦区以项目为抓手,斥资打造盐碱地治理“百千万工程”试验示范区,布设监测站点386个,构建起覆盖气象水文、土壤墒情和盐分、地下水动态及作物长势的立体监测网络。这些“千里眼”与“顺风耳”,每分钟回传海量数据,基于大数据平台智能分析生成的盐碱动态变化图谱,为盐碱地治理工作实时输送精确的数据,为治理人员提供精准决策支持,确保治理策略科学高效落地。

从“盐碱荒地”到“塞上粮仓”,宁夏农垦以科技为钥,解锁盐碱地的增产潜能,推动垦区粮食产能跃升。这场关乎土地重生、产业振兴的深刻实践,不仅夯实了区域粮食生产根基,而且为黄河流域生态保护和高质量发展谱写农业现代化壮丽篇章。